|

Neue

Technologien: Nanotechnologie

|

|

Nanotechnologie

- Gesundheit |

|

|

Nanotechnologie

- Gesundheit |

|

|

Nanotechnologie

und Gesundheit

|

|

|

Resultate

der TA-Swiss-Studie "Nanotechnologie im Bereich Lebensmittel"

|

|

|

Schöner,

frischer, gesünder - dank Nano-Verpackungen und Nano-Zusatzstoffen?

|

|

Die

Nanotechnologie hält Einzug in den Lebensmittelbereich: in Form von Zusatzstoffen oder Verpackungsmaterialien. Eine Studie vom Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung

TA-Swiss schafft eine übersicht, welche synthetische Nanomaterialien

dazu bereits verwendet werden. Sie bewertet Produkte, die Nanomaterialien

enthalten, bezüglich Umweltfragen und Nachhaltigkeit. Weiter zeigt

sie auf, wo mögliche Entwicklungen sein könnten und wo Vorsicht

geboten ist.

|

| Mehr

als anderswo stellt sich bei Lebensmitteln die Frage: was ist Nano und

was bewirkt Nano? Denn was wir essen, gelangt in unseren Körper.

Also soll zumindest nichts drin sein, was für den Organismus schädlich

ist. In Schweizer Läden, so zeigt die TA-Swiss-Studie, sind nur wenige

Lebensmittel mit nanoskaligen Zusatzstoffen erhältlich. Diese

sind längst erprobt und gelten als unbedenklich. Allerdings können

über das Internet auch Produkte aus dem Ausland bezogen werden, die

in der Schweiz nicht zulässige und evtl. gesundheitlich bedenkliche

nanoskalige Zusatzstoffe enthalten. Für

eine umweltverträgliche und gesundheitsfördernde Ernährung

hat die Nanotechnologie nahezu keine Bedeutung. Sie wird vermutlich auch zukünftig eher eine untergeordnete Rolle

spielen, um mehr Nachhaltigkeit in der Ernährung zu erreichen.

Bei

Lebensmittelverpackungen ist die Anwendung von Nanotechnologie schon gebräuchlich

und es es wird ein erheblich Entwicklungspotenzial gesehen. |

|

Mit solchen Verpackungen verspricht man sich eine verbesserte Haltbarkeit

von Lebensmitteln und Verpackungsmaterialien und weniger Abfall.

Die

Studie zeigt auf, dass die rechtlichen Bestimmungen für Lebensmittel

und Verpackungsmaterialien sind nicht genügend auf die Herausforderungen

der Nanotechnologie ausgerichtet sind. Handlungsbedarf besteht auch auf

Seiten der Hersteller, Verarbeiter und Händler. Transparenz und

eine aktive Informationspolitik sind von dieser Seite gefordert.

|

Mit

Lebensmittelverpackungen Haltbarkeit verlängern und Ökobilanz

verbessern

|

|

|

| Verpackungsfolien

und PET-Flaschen mit synthetischen Nanokomponenten werden auf dem Schweizer

Markt schon heute angeboten. Mit Nanomaterialien werden die Barriere-Eigenschaften

gegen Gase, Wasserdampf, Aromastoffe sowie die mechanischen und thermischen

Eigenschaften oder der UV-Schutz verbessert. Nanotechnologisch optimierte

PET-Flaschen haben eine günstigere Kohlendioxid(CO2)-Bilanz.

Gemäss

einer in der TA-Swiss-Studie erstmals veröffentlichten Ökobilanz

könnten in der Schweiz allein klimaschädliche Emissionen in

der Grössenordnung von 10'000 Tonnen eingespart werden, oder: bei

Herstellung, Transport und Recycling verursacht die Nano-PET-Flasche rund

ein Drittel weniger Treibhausgase als Aluminium und rund 60 Prozent weniger als die Glas-Einwegflasche.

Damit liegt die Nano-PET-Flasche ähnlich gut da wie die Glas-Mehrwegflasche. |

|

|

|

Gelangen

Nanopartikel aus Verpackungen in die Lebensmittel?

|

|

Ob

Nanopartikel von Verpackungen in Lebensmittel übergehen können,

hängt in erster Linie davon ab, wie die Nanoschicht aufgetragen wurde. Dort

wo die Nanomaterialien direkt mit dem Lebensmittel in Kontakt kommen, ist

ein übergang nicht auszuschliessen. So muss in diesem Falle der

fehlende Nachweis der Unbedenklichkeit noch erbracht werden. Dies gilt

auch für sogenannte "antimikrobiell" wirkende Lebensmittelverpackungen. Eine

Beschichtung mit keimtötenden Nano-Sillberpartikeln bewirkt, dass

Lebensmittel weniger schnell verderben. In der Schweiz sind diese Materialien

zurzeit nicht erhältlich, könnten jedoch im Internet aus dem

Ausland bezogen werden.

|

Nanoskalige

Zusatzstoffe in Lebensmitteln

|

|

Heute

sind in der Schweiz nur wenige Lebensmittel mit nanoskaligen Zusatzstoffen

angereichert. Dazu gehören die Rieselhilfe, die das Verklumpen

von Streuwürze verhindert. Sie besteht aus Kieselsäure (Siliziumoxid

oder E 551), die verreiben ein pulvriges Material ergibt, das nanoskalige

Teilchen enthält. Synthetische Nanokomponenten werden auch bei sogenannten Verkapselungen eingesetzt, beispielsweise um Carotinoide oder Vitamine einzuschliessen,

damit diese wasserlöslich werden, länger haltbar sind oder vom

Körper besser aufgenommen werden. Derartige Zusatzstoffe wurden für

die Verwendung in Lebensmitteln überprüft und gelten als unbedenklich.

|

Wer

ist an Nano-Lebensmitteln interessiert?

|

|

Die

TA-Swiss-Studie kommt zum Schluss, dass Personen mit gewissen "Ernährungsstilen"

durchaus Produkten mit nanotechnologisch hergestellten Zusatzstoffen gegenüber

aufgeschlossen sein könnten. Dies besonders, wenn man davon ausgeht,

dass Nano-Lebensmittel leichter handhabbar sein könnten und / oder

einen gesundheitlichen Zusatznutzen aufweisen könnten. In Entwicklungsländern

könnten solche Zusatzstoffe dazu beitragen, eine Mangelernährung

entgegenzuwirken; beispielsweise indem Grundlebensmitteln mit Eisen, Zink,

Vitamin A oder Folsäure angereichert werden. Allerdings ist zu berücksichtigen,

dass diese Lebensmittel für die bedürftige Bevölkerung erschwinglich

und zugänglich sind.

|

Lücken

in der rechtlichen Regulierung und Kennzeichnungspflicht

|

|

Das

Schweizer Lebensmittelrecht steht unter dem sogenannten "Positiv-Prinzip".

Das heisst nur jene Zusatzstoffe dürfen verwendet werden, die auf

der Positiv-Liste aufgeführt und mit einer E-Nummer gekennzeichnet

sind. Sie genügen einer Reihe von Anforderungen, insbesondere muss

nachgewiesen sein, dass ein Lebensmittel nicht ohne den betreffenden Zusatzstoff

hergestellt werden kann und dass die verwendete Menge die Gesundheit der

Konsumierenden nicht schädigen kann. Nanopartikel könnten ebenfalls

in diese Kategorie fallen und sind entsprechend nach den obigen Kriterien

zu prüfen.

Generell

gilt: Wird eine Zutat verwendet, die heute in der Positiv-Liste aufgeführt

ist, muss sie nicht neu geprüft werden - selbst dann nicht, wenn sie

neu in nanoskaliger Grösse beigemischt wird. Da mittlerweile bekannt

ist, dass sich ein und derselbe Stoff oft als Nanopartikel anders verhält

als in makroskaliger Grösse, ist diese Bestimmung in Bezug auf nanoskalige

Zusatzstoffe ungenügend.

Gemäss

Lebensmitelkennzeichnungsverordung (LKV) müssen bei einem Lebensmittel

sämtliche Zutaten aufgelistet sein. Eine Pflicht, spezifisch auf die

Partikelgrösse hinzuweisen, besteht nicht. Allerdings wünschen

Konsumentinnen und Konsumenten eine Kennzeichnung von Nanopartikeln, besonders

im Lebensmittelbereich.

|

Empfehlung

der TA-Swiss-Studie

|

|

Regulierung Regulierung

Das

bestehende Lebensmittel- und Chemikalienrecht sollte an die Erfordernisse

der Nanotechnologie angepasst werden.

Transparenz Transparenz

Hersteller

sollten mit einer aktiven Informationspolitik dazu beitragen, dem Misstauen

in de Bevölkerung zu begegnen. So könnten Hersteller, Verarbeiter

und Händler von Lebensmitteln und Lebensmittelverpackungen mit Nanokomponenten

vermehrt nach branchenspezifischen Verhaltensrichtlinien

(Code of Conduct) ausrichten. Konsumentinnen und Konsumenten wollen

die Möglichkeit haben, sich über die Inhaltsstoffe einer Ware

zu informieren, um auf dieser Basis ihre Kaufentscheide zu treffen. Zumindest

sollte es verbindlich sein, dass die Lebensmittelhersteller die Lebensmittelbehörden

informieren, wenn sie Waren in Umlauf bringen, die Nanomaterialien enthalten.

Deklaration Deklaration

Angesichts

der internationalen Warenströme wäre eine welt- oder zumindest

europaweite Regulierung einem Alleingang der Schweiz vorzuziehen. Eine

spezifische Kennzeichnung entspräche dem Bedürfnis nach Transparenz

und würde sowohl die Rückverfolgbarkeit von entsprechenden Lebensmitteln

als auch die staatliche Lebensmittelüberwachung erleichtern: eine

unspezifische Kennzeichnung, wie z.B. "enthält Nanopartikel" scheint

für diese Zwecke hingegen weniger hilfreich.

Die

bestehenden Systeme zur Rückverfolgbarkeit

bei der Lebensmittelherstellung sollten

auf ihre Anwendbarkeit für Nanomaterialien überprüft werden.

Nur dann ist es möglich, Produkte rasch vom Markt zu nehmen, sollten

neuere Erkenntnisse Hinweise auf mögliche Gefahren liefern. Die

bestehenden Systeme zur Rückverfolgbarkeit

bei der Lebensmittelherstellung sollten

auf ihre Anwendbarkeit für Nanomaterialien überprüft werden.

Nur dann ist es möglich, Produkte rasch vom Markt zu nehmen, sollten

neuere Erkenntnisse Hinweise auf mögliche Gefahren liefern.

Das Vorsorgeprinzip sollte wie im Umweltschutzrecht auch im Lebensmittelrecht ausdrücklich

verankert sein. Erst auf dieser Basis können die Schweizer Lebensmittelbehörden

Massnahmen zum Risikomanagement ergreifen. Das Vorsorgeprinzip sollte wie im Umweltschutzrecht auch im Lebensmittelrecht ausdrücklich

verankert sein. Erst auf dieser Basis können die Schweizer Lebensmittelbehörden

Massnahmen zum Risikomanagement ergreifen.

Die Human-

und ökotoxikologische Risikoforschung muss gefördert werden. Wie sich Nano-Teilchen auswirken, muss über

den ganzen Lebenszyklus eines Produkts, also von der Herstellung bis zu

Entsorgung, geprüft werden. Die Human-

und ökotoxikologische Risikoforschung muss gefördert werden. Wie sich Nano-Teilchen auswirken, muss über

den ganzen Lebenszyklus eines Produkts, also von der Herstellung bis zu

Entsorgung, geprüft werden.

Quelle:

Zentrum

für Technologie-Folgenabschätzung TA-Swiss

Januar

2009 |

|

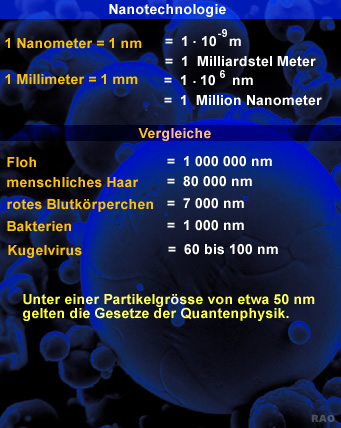

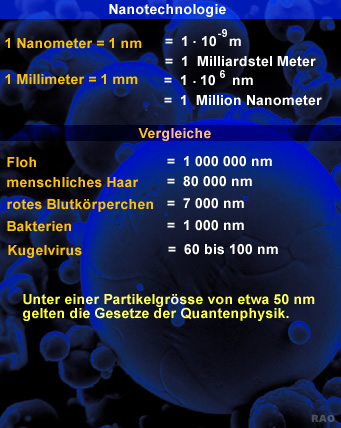

| Nanotechnologie:

Hintergrundinformationen |

|

nach

oben

| Weiterführende Informationen |

|

| Links |

|

|

|

Externe Links |

|

![]() Regulierung

Regulierung ![]() Transparenz

Transparenz ![]() Deklaration

Deklaration ![]() Die

bestehenden Systeme zur Rückverfolgbarkeit

bei der Lebensmittelherstellung sollten

auf ihre Anwendbarkeit für Nanomaterialien überprüft werden.

Nur dann ist es möglich, Produkte rasch vom Markt zu nehmen, sollten

neuere Erkenntnisse Hinweise auf mögliche Gefahren liefern.

Die

bestehenden Systeme zur Rückverfolgbarkeit

bei der Lebensmittelherstellung sollten

auf ihre Anwendbarkeit für Nanomaterialien überprüft werden.

Nur dann ist es möglich, Produkte rasch vom Markt zu nehmen, sollten

neuere Erkenntnisse Hinweise auf mögliche Gefahren liefern.

![]() Das Vorsorgeprinzip sollte wie im Umweltschutzrecht auch im Lebensmittelrecht ausdrücklich

verankert sein. Erst auf dieser Basis können die Schweizer Lebensmittelbehörden

Massnahmen zum Risikomanagement ergreifen.

Das Vorsorgeprinzip sollte wie im Umweltschutzrecht auch im Lebensmittelrecht ausdrücklich

verankert sein. Erst auf dieser Basis können die Schweizer Lebensmittelbehörden

Massnahmen zum Risikomanagement ergreifen.

![]() Die Human-

und ökotoxikologische Risikoforschung muss gefördert werden. Wie sich Nano-Teilchen auswirken, muss über

den ganzen Lebenszyklus eines Produkts, also von der Herstellung bis zu

Entsorgung, geprüft werden.

Die Human-

und ökotoxikologische Risikoforschung muss gefördert werden. Wie sich Nano-Teilchen auswirken, muss über

den ganzen Lebenszyklus eines Produkts, also von der Herstellung bis zu

Entsorgung, geprüft werden.