| Chemie

- Biologie - Erdwissenschaften - Physik |

| Naturwissenschaften

und Bildung |

|

Naturwissenschaften Bildung |

|

|

Naturwissenschaften Bildung |

|

|

Lehrplan

für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich

|

|

|

| An

seiner Sitzung vom 23. Juni 2008 hat der Bildungsrat den Lehrplan für

die Kindergartenstufe des Kantons Zürich erlassen. Der neue Lehrplan

tritt auf das kommende Schuljahr 2008/09 in Kraft. Die Rückmeldungen

aus der freiwilligen Erprobung konnten weitgehend aufgenommen und im neuen

Lehrplan umgesetzt werden.

Mit

dem Erlass des Lehrplans hat nun auch die Kindergartenstufe - gemäss

Volksschulgesetz die erste Stufe der Volksschule - einen verbindlichen

Lehrplan. Dieser beschreibt als erster Volksschullehrplan der Schweiz die

von den Schülerinnen und Schülern erwarteten Basiskompetenzen. |

|

|

| Es

werden darin also nicht nur die Lehr- und Lernziele genannt, sondern es

wird konkret beschrieben, über welches Wissen und Können die

Kinder am Ende der Stufe verfügen sollen.

Im

Zusammenhang mit dem Lehrplan für die Kindergartenstufe wurde insbesondere

die Frage der Unterrichtssprache kontrovers diskutiert. Das Volksschulgesetz

schreibt vor, dass im Kindergarten teilweise Hochdeutsch zu sprechen ist.

Der nun beschlossene Lehrplan gibt den Kindergartenlehrpersonen und den

Schulen einen grosszügigen Spielraum: Mundart wie auch Hochdeutsch

sollen in mindestens einem Drittel der Unterrichtszeit verwendet werden.

In der Umsetzung dieser Bestimmung sind die Lehrpersonen im Rahmen der

Beschlüsse ihrer Schulkonferenz frei. So können die Schulen Erfahrungen

sammeln mit verschiedenen Gewichtungen der beiden Unterrichtssprachen. |

|

nach

oben

| Kanton

Zürich: Lehrplan für die Kindergartenstufe - Natur, Technik und

Mathematik |

|

nach

oben

| Kanton

Zürich: Lehrplan für die Kindergartenstufe - Natur, Technik und

Mathematik (Auszug) |

|

|

| Der

Bildungsbereich Natur, Technik und Mathematik zeigt auf, wie Kinder ein

erstes Verständnis der natürlichen Lebensgrundlagen erwerben

und welche Bedeutung die Meisterung der alltäglichen Verfahren, Techniken

und Materialien hat. Ferner wird aufgezeigt, wie Kinder Verständnis

für mathematische Zusammenhänge erwerben.

Natur

Kinder

haben heute oft wenige Möglichkeiten, Natur zu erleben und kennen

zu lernen. Der Kindergarten ermöglicht solche Erfahrungen. |

|

Zentral

sind dabei reale Naturerlebnisse im Freien, etwa verschiedene Baumarten

draussen im Wald kennen lernen, Tiere beobachten oder einen Garten anlegen.

Bei angeleiteten und freien Aktivitäten entdecken die Kinder natürliche

Lebensräume und deren Bewohner und können dabei auch ökologischen

Zusammenhängen in Ansätzen auf die Spur kommen. Durch wiederholte

Besuche des gleichen Lebensraumes nehmen die Kinder wahr, wie sich dieser

im Lauf der Jahreszeiten verändert. Sie können so genauer und

über einen längeren Zeitraum beobachten, sie können Fragen

stellen und Vermutungen äussern. Sie lernen an konkreten Beispielen,

welche Bedürfnisse bestimmte Pflanzen oder Tiere haben. Sofern artgerechte

Haltung garantiert ist und sich die Gelegenheit ergibt, ermöglicht

die Lehrperson interessierten Kindern, Betreuungsaufgaben zu übernehmen.

Die Kinder erhalten einen Einblick in die Vielfalt der Lebewesen. Sie lernen

durch Beobachten, durch sinnliches Erfassen und Vergleichen von Eigenschaften,

dass es viele verschiedene Lebensformen gibt. Sie schulen ihre Wahrnehmungsfähigkeit

und lernen zunehmend, genauer zu unterscheiden. Der Kindergarten macht

die Kinder auch aufmerksam auf die vielfältigen Formen der unbelebten

Natur wie Erde, Steine, Wasser, Sonne und Wind. Sie erfahren Zusammenhänge

zum Beispiel zwischen Wasser, Dampf, Schnee und Eis. Vielseitige und reale

Zugänge zur belebten und unbelebten Natur sprechen die Kinder sowohl

auf der emotionalen als auch auf der intellektuellen Ebene an.

Die

Abhängigkeit des Menschen von der Natur können Kinder am Beispiel

von ausgewählten Nahrungsmitteln anschaulich kennen lernen. Umgekehrt

beeinflussen wir Menschen durch unsere Aktivitäten die Umwelt. Kinder

können diese Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur nicht in ihrer

ganzen Komplexität erfassen. Sie sollen aber vielfältige Erfahrungen

machen können, um die Natur bewusst wahrzunehmen, selber kennen und

schätzen zu lernen und einen persönlichen Bezug aufzubauen. Damit

soll eine Grundlage zu späterem verantwortungsvollem Handeln gelegt

werden.

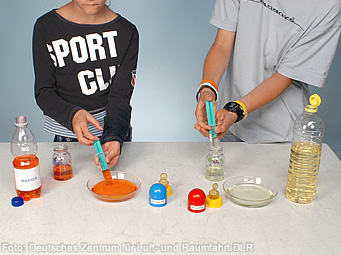

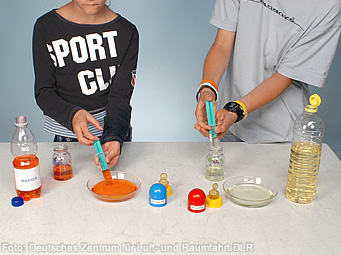

Technik,

Werkzeuge

Die

Neugier, das Entdeckenwollen der Kinder richtet sich nicht nur auf Erscheinungen

der belebten und unbelebten Natur, sondern auch auf Phänomene technischer

Art. Kinder sind fasziniert von technischen Anwendungen und Abläufen.

Sie bauen sich Geräte zum Experimentieren mit Luft, Wasser und Geräuschen.

Sie entdecken auf intuitive Weise Gesetze der Hebelwirkung, der Schwerkraft,

des Magnetismus und lernen mit Bau - und Konstruktionsspielen sowie die

Herstellung stabiler Bauten und funktionsfähiger Konstruktionen.

Im

Kindergarten lernen die Kinder den sicheren Umgang mit einer Palette von

Werkzeugen, Geräten, Apparaten und Instrumenten des Alltags. Sie lernen

die Verwendung zahlreicher Hilfsmittel, Materialien und Substanzen, werden

vertraut mit Methoden und Verfahren. Auf diese Weise wird die Basis einer

eigenständigen Handlungsfähigkeit im Alltag geschaffen. Mit dem

Einsatz von Werkzeugen und Geräten lernen die Kinder nicht bloss deren

Bedienung und Handhabung. Sie erfahren gleichzeitig etwas über die

technischen Zusammenhänge, welche ein Werkzeug erst wirksam machen,

warum zum Beispiel ein Messer schneidet, ein Sägeblatt Holz durchtrennen

kann oder ein Hammer viel Kraft ausübt. Gleichzeitig machen sie Erfahrungen

mit der Beschaffenheit der bearbeiteten Materialien und Objekte.

Die

Kultur unserer Gesellschaft ist nicht bloss in den Kunstwerken und Geschichten

vorhanden, sondern auch in den Werkzeugen und Techniken zur Herstellung

von Produkten und Bearbeitung von Material. In ihnen steckt das Wissen

und die Erkenntnis ihrer Erfinder über die Logik der Handhabung, die

Eigenschaften des Materials, die Gesetze der Natur. Werkzeuge und Geräte

sind Dinge, deren Handhabung den Kindern beiläufig und implizit wesentliche

Einsichten vermitteln.

Mathematische

Erfahrungen

Grundlage

des mathematischen Denkens sind Erfahrungen der Kinder über Zusammenhänge

und Abläufe in Natur, Technik und Umwelt. Im Kindergarten erleben

die Kinder, dass es Spass macht, Zusammenhänge und Regelmässigkeiten

zu erkunden und sie in Worte zu fassen. Sie lernen bestimmte Erfahrungen

exakter, treffender und differenzierter zu beschreiben und mitzuteilen,

als dies in der bereits verfügbaren Umgangssprache möglich ist.

Mit dem Erlernen der Bedeutung der Zahlen können genauere Angaben

gemacht werden («vier» Stühle, «sechs» Schritte).

Bereits

beim Eintritt in den Kindergarten hat das Kind ein implizites Wissen über

zahlreiche Zusammenhänge. Im Umgang mit alltäglichen Dingen befasst

sich das Kind im Kindergarten zunehmend mit grundlegenden mathematischen

Themen:

-

das Zählen, die Bedeutung von Zahlen und Zahlzeichen, das Vergleichen

von Mengen, die Unterscheidung von Ganzem und Teilen

-

das Unterscheiden und Vergleichen von Eigenschaften (z.B. Länge, Gewicht,

Farbe, Temperatur), erste Erfahrungen über das Messen und überlegungen

zum Thema Zeit

-

die Erfahrungen über räumliche Eigenschaften, über Position

und Bewegung von Gegenständen im Raum, Erfahrungen über geometrische

Formen, Umgang mit Flächen und Körpern

-

Auseinandersetzung mit Mustern aller Art, mit Regeln der Anordnung und

der Symmetrie

-

erste Erfahrungen mit Addition und Subtraktion in Rollen- und Bewegungsspielen

(«Verkäuferlis», Vorwärts- und Rückwärtsgehen).

Zur

Einführung der Kinder in die mathematische Sprache und das mathematische

Denken sind u.a. zwei Voraussetzungen besonders wichtig: das Wissen über

die Bedeutung von Zahlwörtern und Zahlzeichen und die Fähigkeit,

Eigenschaften von Gegenständen zu vergleichen.

Erfahrung

des Zählens und die Bedeutung von Zahlen

Kinder

haben früh ein Verständnis von Mengen. Sie wissen zum Beispiel,

was viel, was wenig und was mehr ist. Sie können auf einfache Art

Mengen vergleichen. Aber sie wissen in der Regel noch nicht, dass Mengen

durch Zahlen eindeutig definiert werden können.

Ein

erster Schritt dazu ist die Zählfertigkeit: Zahlen - beginnend mit

eins - in einer Reihenfolge aufzusagen und die Zahlensymbole der Reihe

nach anzuordnen. Die Bedeutung des Zählens ist «immer eins mehr»,

«immer eins weiter».

In

einem zweiten Schritt erkennen Kinder, dass Zahlen eine Bedeutung haben.

Auf der Grundlage der Zählfertigkeit gelingt das Abzählen: Den

Gegenständen wird nacheinander eine Zahl zugeordnet und die letzte

Zahl wird als Anzahl, als Menge, bezeichnet. So erschliesst sich dem Kind

die Bedeutung der Zahl: Sie bezeichnet eine bestimmte Menge. Mit diesem

Verständnis kann das Kind nicht bloss «viele» oder «einige»

Teller bringen, sondern zum Beispiel «sechs». Auf diesem Mengen/

ZahlVerständnis bauen die einfachsten Rechenoperationen auf. Sie zeigen

sich in Handlungen des Wegnehmens von der Menge und des Zufügens zur

Menge: Addition und Subtraktion, «Plus» und «Minus»

erhalten ihre Bedeutung.

Vergleichen

als Grundlage von Ordnen und Aufteilen

Das

Abzählen und Erkennen von Mengen beruht auf der Sichtweise, dass Gegenstände

als Ganzheiten wahrgenommen werden: Als Bälle, Autos, Holzstücke,

Würfel, Punkte oder Schrauben. Sie sind auf einfache Weise zählbar,

ihre Mengen sind vergleichbar.

Kinder

lernen jedoch schon sehr früh, Gegenstände auch nach ihren Merkmalen

zu unterscheiden, zum Beispiel nach Formen, Farben, Grösse, Gewicht

und Konsistenz. Es sind zahlreiche Eigenschaften, die das Kind im Kindergarten

über sinnliche Erfahrungen kennen lernt. Es vergleicht Gegenstände

und stellt Gemeinsamkeiten und Unterschiede fest.

Das

Kind lernt, dass viele unterschiedliche Dinge eine bestimmte Eigenschaft

gemeinsam haben: Der Pullover ist rot, der Vorhang, der Farbstift und Blut

sind rot. Auf der Basis dieses Wissens lassen sich Gegenstände klassieren,

in Gruppen ordnen: Es gibt rote, blaue, grüne Farbstifte; salzig,

sauer und süss schmeckende Speisen; die Kleinen und die Grossen; die

Sachen, die weit weg oder nah sind; die Gegenstände, die links oder

rechts liegen.

Eine

weitere Einsicht, die im Kindergarten vertieft wird, ist die Erkenntnis,

dass gleichartige Gegenstände eine Eigenschaft in unterschiedlichem

Ausmass «haben» können. Steine können leicht, ziemlich

schwer oder sehr schwer sein. Wasser kann sehr kalt, kalt, warm, heiss

oder sehr heiss sein, ein Stab sehr kurz, kurz oder lang. Auf der Basis

dieser Unterscheidungen kann das Kind Gegenstände in einer Reihe von

klein nach gross, von leicht nach schwer anordnen, kann Reihenfolgen herstellen.

Solche Wahrnehmungsfähigkeiten, die in alltäglichen und gestalterischen

Handlungen zum Ausdruck kommen, sind eine Grundlage für die Einsicht

in mathematische Zusammenhänge. Die zahlreichen Sortier, Ordnungs-

und Aufteilungsoperationen erfolgen aufgrund einer (oder mehrerer) Eigenschaften

der Gegenstände. Die Kinder können Gegenstände nach verschiedenen

Kriterien klassieren, in Gruppen aufteilen und in Mustern anordnen, indem

sie die Eigenschaften der Gegenstände vergleichen und zueinander in

Beziehung setzen. So entdecken sie Regelmässigkeiten und Zusammenhänge

zwischen den Eigenschaften.

Erfahrung

des Messens und Umgang mit Zeit

Beim

Messen werden die Vorgänge des Vergleichens und Abzählens kombiniert.

Im Kindergarten untersuchen und vergleichen die Kinder zum Beispiel ihre

Körpergrössen, die Länge und Breite des Raumes oder das

Gewicht von Gegenständen. Sie lernen, dass sie die Länge eines

Raumes mit einem Einheitsmass (z.B. Schnur oder Metermass) vergleichen

können. Die neu erworbene Fähigkeit des Zählens kommt ihnen

zustatten, um anderen mitzuteilen, wie viele (abgezählte Menge) «Schnurlängen»

oder «Meter» der Raum lang ist oder wie viele Gewichtssteine

ein grosser Stein schwer ist. Messen erweist sich so als eine Methode,

wie eine bloss individuell erfahrbare qualitative Eigenschaft durch ein

Verfahren mit einem Zahlenwert versehen und so in quantifizierbare und

mitteilbare Form gebracht werden kann.

Auch

die Zeit als Ablauf und Dauer, so lernt das Kind, ist in Zeitabschnitte

unterteilbar und abzählbar. Zeit ist gegliedert und wird einem bestimmten

«Einheitsmass» wie Jahr, Jahreszeit, Monat, Woche, Tag oder

Stunde gemessen. Als Erstes begreift das Kind Tage und Tagesabschnitte,

denn diese Zeitmasse gründen auf eindrückliche Erfahrungen des

Tagesablaufs. Die Erfahrung von zeitlicher Unterteilung erfolgt zugleich

mit deren sprachlicher Benennung: Tag, Abend, Mittag, Nacht, Woche, Frühling,

heute, gestern, morgen.

nach

oben

|

Weiterführende

Informationen

|

|

|

|

Externe

Links |

|

|

Externe

Links |

|