|

| Extremereignisse Hochwassermanagement |

|

|

|

|

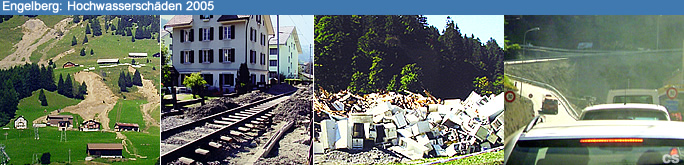

| Schweiz, August 2005: Aufnahmen aus den Überschwemmungsgebieten im Kanton Uri |

| Hochwasser im August 2005 |

|

|

| Hochwasserschutz - Lücken und Optimierungspotenzial |

Das nächste Hochwasser kommt bestimmt. Um möglichst viele Schäden zu vermeiden braucht es umfassende Gefahrengrundlagen wie etwa Gefahrenkarten und detaillierte Prognosen; robuste und überlastbare Schutzbauten und -konzepte sowie optimal vorbereitete und koordinierte Einsätze. Zu diesem Schluss kommt die Analyse des Hochwassers vom August 2005.

Im

August 2005 (![]() Hochwasser: August

2005)war es nach tagelangen heftigen Niederschlägen in verschiedenen

Landesteilen zu Überschwemmungen und Hangrutschungen (

Hochwasser: August

2005)war es nach tagelangen heftigen Niederschlägen in verschiedenen

Landesteilen zu Überschwemmungen und Hangrutschungen (![]() Massenbewegungen)

gekommen. 6 Menschen verloren dabei ihr Leben, der materielle Schaden belief

sich auf rund 3 Milliarden Franken. Es handelte sich um das schadensreichste

Hochwasser seit Beginn der systematischen Schadenserfassung im Jahr 1972.

Massenbewegungen)

gekommen. 6 Menschen verloren dabei ihr Leben, der materielle Schaden belief

sich auf rund 3 Milliarden Franken. Es handelte sich um das schadensreichste

Hochwasser seit Beginn der systematischen Schadenserfassung im Jahr 1972.

Die Analyse des Hochwassers 2005 unter Leitung des Bundesamt für Umwelt BAFU und der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL zeigt, dass lokal zwar rekordhohe Niederschläge und Abflüsse gemessen wurden, das Ereignis in seiner Gesamtheit und über einen längeren Zeitraum betrachtet zwar selten, aber nicht einmalig ist. "Vergleichbare - und vielleicht noch stärkere - Ereignisse kann es auch in Zukunft geben", schreibt Bundesrat Moritz Leuenberger im Vorwort zum Synthesebericht der Ereignisanalyse, und folgert: "Um zu verhindern, dass sie ähnliche oder sogar noch schlimmere Folgen haben als im August 2005, ist die konsequente Fortsetzung einer umfassenden Hochwasserschutzpolitik notwendig".

|

|

| grössere Grafik | grössere Grafik |

Integrales Risikomanagement

Diese umfassende Politik soll sich noch stärker am integralen Risikomanagement orientieren: Der gesetzlich festgeschriebene, ganzheitliche Ansatz umfasst den gesamten Kreislauf von Vorbeugung, Bewältigung und Regeneration.

Die Basis dazu bilden umfassende Gefahrengrundlagen wie etwa detaillierte und möglichst frühzeitige Prognosen oder flächendeckende Gefahrenkarten . Sie erlauben es, Gefahren zu beurteilen und entsprechende Massnahmen einzuleiten.

Vorbeugung beginnt bei der Raumplanung

Einen wichtigen Beitrag zur Gefahrenvorbeugung leistet eine gefahrenbewusste Raumplanung, welche die Naturgefahren respektiert und Freiräume für ausserordentliche Ereignisse schafft. Sie kann verhindern, dass unüberlegt ausgeschiedene Bauzonen durch teure Schutzbauten nachträglich gesichert werden müssen. Mit dem sachgerechten Unterhalt der Gewässer und der Pflege des Schutzwaldes stehen raumplanerische Massnahmen deshalb an erster Stelle.

Nur

wo diese Massnahmen nicht ausreichen, sind naturnahe und landschaftsgerechte

Schutzbauten zu errichten. Schutzbauten werden auf eine bestimmte Belastung

durch Wasser, Geschiebe und Schwemmholz (![]() Schwemmholz)ausgelegt.

Die Skala der Natur ist aber "nach oben offen", wie das Hochwasserereignis

vom August 2005 zeigt. Schutzmassnahmen (

Schwemmholz)ausgelegt.

Die Skala der Natur ist aber "nach oben offen", wie das Hochwasserereignis

vom August 2005 zeigt. Schutzmassnahmen (![]() Schutzmassnahmen)

dürfen bei einer überlastung nicht schlagartig versagen und dadurch

zu einem sprunghaften Anstieg der Schäden führen. Zeitgemässe

Schutzkonzepte berücksichtigen diesen überlastfall und lassen

Raum für aussergewöhnliche Abflüsse und Geschiebevolumen.

Schutzmassnahmen)

dürfen bei einer überlastung nicht schlagartig versagen und dadurch

zu einem sprunghaften Anstieg der Schäden führen. Zeitgemässe

Schutzkonzepte berücksichtigen diesen überlastfall und lassen

Raum für aussergewöhnliche Abflüsse und Geschiebevolumen.

|

|

| grösseres Bild | grössere Grafik |

Restrisiken minimieren

Die

mit einem überlastfall verbundenen Restrisiken können durch Objektschutz

und Interventionsmassnahmen auf ein akzeptables Mass reduziert werden.

Die Intervention muss jedoch geplant, vorbereitet und eingeübt werden.

Interventionsmassnahmen können nur rechtzeitig eingeleitet werden,

wenn die Vorhersagen (Niederschlag und Abfluss)(![]() Prognosen)

sowie die Beobachtungen vor Ort verlässlich sind, wenn entsprechende

Warnungen rechtzeitig die Führungsgremien erreichen und die Alarmierung

auch von der Bevölkerung richtig verstanden wird.

Prognosen)

sowie die Beobachtungen vor Ort verlässlich sind, wenn entsprechende

Warnungen rechtzeitig die Führungsgremien erreichen und die Alarmierung

auch von der Bevölkerung richtig verstanden wird.

Hier hat die Ereignisanalyse Optimierungspotenzial aufgezeigt. Durch genauere Vorhersagen und bessere Vernetzung aller Beteiligten sollen die Interventionsmassnahmen künftig früher eingeleitet und effizienter umgesetzt werden können. Dies bedingt auch, dass sich die Führungsorgane und Einsatzkräfte vor Ort auf das erforderliche Fachwissen abstützen können. Ab Herbst 2009 will der Bund entsprechende Kurse für Naturgefahrenbeobachter zur Unterstützung regionaler und kantonaler Führungsstäbe bei der Notfallplanung und bei der Bewältigung von Ereignissen anbieten.

Eigenverantwortung stärken

Auch

die Bevölkerung kann durch ein gefahrengerechtes Verhalten und

präventive Massnahmen (![]() Schutzmassnahmen)

zur Reduktion potentieller Schäden beitragen. Im August 2005 hätten

grosse Sachschäden verhindert werden können, wenn die Betroffenen

vorbereitet gewesen wären und dank rechtzeitiger Information eigenverantwortlich

hätten handeln können. So können etwa Hausbesitzer mit relativ

kleinem Aufwand (z.B. Sandsäcke, erhöhte Lichtschächte)

Schäden begrenzen. Von Seiten der Behörden gilt es darum, Anlaufstellen

und Beratungsangebote zu schaffen, wo sich Interessierte informieren können.

Schutzmassnahmen)

zur Reduktion potentieller Schäden beitragen. Im August 2005 hätten

grosse Sachschäden verhindert werden können, wenn die Betroffenen

vorbereitet gewesen wären und dank rechtzeitiger Information eigenverantwortlich

hätten handeln können. So können etwa Hausbesitzer mit relativ

kleinem Aufwand (z.B. Sandsäcke, erhöhte Lichtschächte)

Schäden begrenzen. Von Seiten der Behörden gilt es darum, Anlaufstellen

und Beratungsangebote zu schaffen, wo sich Interessierte informieren können.

Die Ereignisanalyse des Hochwassers 2005 hat Stärken und Schwächen des Umgangs mit Naturgefahren in der Schweiz aufgezeigt. Die kurzfristig umsetzbaren Optimierungsmassnahmen wurden schon während der Analyse in Angriff genommen, andere sind projektiert. Für Bundesrat Leuenberger steht angesichts der Analyse fest: "Politik, Behörden und Bevölkerung sind auch weiterhin gefordert. Ein integrales Risikomanagement ist eine Daueraufgabe, der wir alle uns zu stellen haben."

|

|

| grössere Grafik | grössere Grafik |

| Engelberger Aa |

|

|

Durch die Entlastungen wird der in der Engelberger Aa verbleibende Abfluss jeweils auf die Abflusskapazität des folgenden Abschnitts begrenzt.

Das Hochwasserschutzkonzept an der Engelberger Aa umfasst aber nicht nur robuste und überlastbare technische Massnahmen. Im Umgang mit den verbleibenden Risiken vereint es eine breite Palette an Massnahmen und stellt so ein Beispiel für eine integrale Massnahmenplanung dar. Sekundäre Dämme zur seitlichen Begrenzung des Entlastungskorridors sowie Objektschutzmassnahmen verhindern Schäden im Bereich der Siedlungsgebiete von Buochs und Ennetbürgen sowie an einzelnen Bauten.

|

Integraler Bestandteil des Hochwasserschutzkonzepts ist zudem eine umfassende Notfallplanung. Diese umfasst unter anderem die Information und Alarmierung der Bevölkerung, die Organisation von Dammwachen, mobile Massnahmen zur Schliessung von Lücken in den Begrenzungen des Entlastungskorridors, Verkehrssperrungen sowie den vorbereiteten Einsatz von Baumaschinen und Fachexperten.

|

Der für den Hochwasserfall vorgesehene Entlastungskorridor ist raumplanerisch gesichert. Die Aufnahme in den kantonalen Richtplan und die Ausscheidung des Entlastungskorridors als Sondernutzungszone in den Zonenplänen der Gemeinden Buochs und Ennetbürgen stellt seine Freihaltung sicher.

|

Das Hochwasserschutzkonzept hat sich beim Hochwasser 2005 bewährt. Dank Investitionen von 26 Mio. Fr. konnten Schäden von über 100 Mio. Fr. verhindert werden.

| Quelle: Text Bundesamt für Umwelt BAFU 2008 |

|

| Erforderliche und eingeleitete Massnahmen im Hochwasserschutz |

Erforderliche

Massnahmen

Als Konsequenz aus der Analyse des Hochwassers 2005 sind in folgenden Handlungsfeldern Massnahmen zu ergreifen:

![]() Die Gefahrenkarten sind gesamtschweizerisch

mit höchster Priorität abzuschliessen.

Die Gefahrenkarten sind gesamtschweizerisch

mit höchster Priorität abzuschliessen.

![]() Die Gefahrengrundlagen sind so zu erweitern, dass umfassende Grundlagen

für alle gefahrenrelevanten Tätigkeiten bereitstehen.

Die Gefahrengrundlagen sind so zu erweitern, dass umfassende Grundlagen

für alle gefahrenrelevanten Tätigkeiten bereitstehen.

![]() Massnahmen

zum Schutz vor Naturgefahren (

Massnahmen

zum Schutz vor Naturgefahren (![]() Schutzmassnahmen)sind

konsequent hinsichtlich überlastbarkeit zu prüfen und, falls

erforderlich, anzupassen.

Schutzmassnahmen)sind

konsequent hinsichtlich überlastbarkeit zu prüfen und, falls

erforderlich, anzupassen.

![]() Die Massnahmenplanung muss den vorhandenen Unsicherheiten und Unschärfen

Rechnung tragen.

Die Massnahmenplanung muss den vorhandenen Unsicherheiten und Unschärfen

Rechnung tragen.

![]() Vorsorge und Intervention als kostengünstige und rasch umsetzbare

Massnahmen sind zu forcieren. Dazu sind die beteiligten Akteure zu vernetzen

und das Fachwissen vor Ort aufzubauen.

Vorsorge und Intervention als kostengünstige und rasch umsetzbare

Massnahmen sind zu forcieren. Dazu sind die beteiligten Akteure zu vernetzen

und das Fachwissen vor Ort aufzubauen.

![]() Alle betroffenen und beteiligten Akteure sind in die Umsetzung von Massnahmen

einzubeziehen und durch eine geeignete neue Kommunikationsstrategie sowie

entsprechende Ausbildungen zu befähigen, sich im Ereignisfall gefahrengerecht

zu verhalten und eigenverantwortlich zu reagieren.

Alle betroffenen und beteiligten Akteure sind in die Umsetzung von Massnahmen

einzubeziehen und durch eine geeignete neue Kommunikationsstrategie sowie

entsprechende Ausbildungen zu befähigen, sich im Ereignisfall gefahrengerecht

zu verhalten und eigenverantwortlich zu reagieren.

Eingeleitete

Massnahmen auf Stufe Bund

Aus der Erkenntnis, dass bei Warnung, Alarmierung und Intervention Lücken vorhanden, aber auch rasch bedeutende Optimierungen möglich sind, konzentrieren sich die eingeleiteten und seit dem Hochwasser 2005 bereits umgesetzten Massnahmen stark auf diese Bereiche. Gestützt auf die im Rahmen des vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS und der Nationalen Plattform Naturgefahren PLANAT koordinierten Projekts OWARNA (Optimierung von Warnung und Alarmierung bei Naturgefahren) ausgelösten Massnahmen sowie auf die Erkenntnisse der vorliegenden Ereignisanalyse wurden auf Stufe Bund folgende Massnahmen eingeleitet:

![]() Verbesserung der meteorologischen Prognosen sowie der Abflussprognosen (

Verbesserung der meteorologischen Prognosen sowie der Abflussprognosen (![]() Prognosen)

durch Verwendung räumlich höher aufgelöster Prognosemodelle

sowie durch Ergänzung der deterministischen Prognosen durch probabilistische

Prognosen, so genannten "Ensemble Vorhersagen».

Prognosen)

durch Verwendung räumlich höher aufgelöster Prognosemodelle

sowie durch Ergänzung der deterministischen Prognosen durch probabilistische

Prognosen, so genannten "Ensemble Vorhersagen».

![]() Aufbau einer gemeinsamen Informationsplattform Naturgefahren (GIN),

über die bei entsprechenden Situationen gemeinsame Bulletins zusammen

mit den Daten aller beteiligten Institutionen (MeteoSchweiz, BAFU, WSL/SLF)

an die Fachstellen und Einsatzorgane verbreitet werden.

Aufbau einer gemeinsamen Informationsplattform Naturgefahren (GIN),

über die bei entsprechenden Situationen gemeinsame Bulletins zusammen

mit den Daten aller beteiligten Institutionen (MeteoSchweiz, BAFU, WSL/SLF)

an die Fachstellen und Einsatzorgane verbreitet werden.

![]() Aufbau einer internetbasierten Plattform zur Information der Bevölkerung in Krisensituationen durch die Bundeskanzlei.

Aufbau einer internetbasierten Plattform zur Information der Bevölkerung in Krisensituationen durch die Bundeskanzlei.

![]() Erhöhung des Personalbestandes im Bereich der Abflussprognose zur

Sicherstellung der Dienstleistungen im Ereignisfall.

Erhöhung des Personalbestandes im Bereich der Abflussprognose zur

Sicherstellung der Dienstleistungen im Ereignisfall.

![]() Aufbau einer Stabsorganisation im BAFU zur Sicherstellung der Beratung

und Information bei ausserordentlichen Naturereignissen.

Aufbau einer Stabsorganisation im BAFU zur Sicherstellung der Beratung

und Information bei ausserordentlichen Naturereignissen.

![]() überprüfung der gesetzlichen Grundlagen in Bezug auf die

Umsetzung des integralen Risikomanagements.

überprüfung der gesetzlichen Grundlagen in Bezug auf die

Umsetzung des integralen Risikomanagements.

![]() Aufbau

und Betrieb eines Melde- und Lagezentrums (MLZ) bei der Nationalen

Alarmzentrale NAZ im Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS.

Aufbau

und Betrieb eines Melde- und Lagezentrums (MLZ) bei der Nationalen

Alarmzentrale NAZ im Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS.

![]() Sicherstellung der Notstromversorgung und Verbesserung der Redundanz essentieller

Systeme zur Warnung der Behörden und Alarmierung der Bevölkerung.

Sicherstellung der Notstromversorgung und Verbesserung der Redundanz essentieller

Systeme zur Warnung der Behörden und Alarmierung der Bevölkerung.

![]() Erarbeitung eines übungskonzepts (

Erarbeitung eines übungskonzepts (![]() Hochwasserschutz: Urner

Talboden) zur überprüfung der Zusammenarbeit der Fachstellen

und der Führungsfähigkeit der Führungsgremien; Durchführung

darauf basierender übungen.

Hochwasserschutz: Urner

Talboden) zur überprüfung der Zusammenarbeit der Fachstellen

und der Führungsfähigkeit der Führungsgremien; Durchführung

darauf basierender übungen.

Diese

Massnahmen sind Teil der vom Bundesrat im Mai 2007 beschlossenen Massnahmen.

Am 28. September 2007 hat der Bundesrat angesichts der Hochwasser vom August

2007 beschlossen, diese Massnahmen beschleunigt umzusetzen und den Schutz

vor Naturgefahren zu stärken. Für die Naturgefahrenprävention

(![]() Gefahrenprävention)

werden zudem durch das BAFU im Auftrag des UVEK derzeit alternative Finanzierungsformen

gesucht. Als Grundlage für die Abwägung zwischen Schutz vor Naturgefahren

und dem mit Nutzungseinschränkungen verbundenen Eingriff ins Privateigentum

wurde parallel zur Ereignisanalyse ein entsprechendes Rechtsgutachten erstellt.

Gefahrenprävention)

werden zudem durch das BAFU im Auftrag des UVEK derzeit alternative Finanzierungsformen

gesucht. Als Grundlage für die Abwägung zwischen Schutz vor Naturgefahren

und dem mit Nutzungseinschränkungen verbundenen Eingriff ins Privateigentum

wurde parallel zur Ereignisanalyse ein entsprechendes Rechtsgutachten erstellt.

Weitere

zu ergreifende Massnahmen

Nachdem der Bund die Massnahmen, welche er in eigener Kompetenz umsetzen kann, rasch an die Hand genommen hat, gilt es diese zügig zu vollziehen. Parallel dazu muss die Umsetzung der auf kantonaler und lokaler Ebene notwendigen Massnahmen eingeleitet werden. Die entsprechenden Handlungsschwerpunkte sind:

![]() Fertigstellung der Gefahrenkarten bis 2011 sowie laufende Umsetzung der vorhandenen Gefahrengrundlagen in

robuste und überlastbare Massnahmenkonzepte.

Fertigstellung der Gefahrenkarten bis 2011 sowie laufende Umsetzung der vorhandenen Gefahrengrundlagen in

robuste und überlastbare Massnahmenkonzepte.

![]() Aufbau des erforderlichen Fachwissens vor Ort durch Entwicklung und Durchführung

von Ausbildungslehrgängen für Naturgefahrenbeobachter zur Unterstützung

regionaler und kantonaler Führungsstäbe bei der Notfallplanung

und bei der Bewältigung von Ereignissen.

Aufbau des erforderlichen Fachwissens vor Ort durch Entwicklung und Durchführung

von Ausbildungslehrgängen für Naturgefahrenbeobachter zur Unterstützung

regionaler und kantonaler Führungsstäbe bei der Notfallplanung

und bei der Bewältigung von Ereignissen.

![]() Ausbildung von Versicherungs- und Baufachleuten im Umgang mit Naturgefahren.

Ausbildung von Versicherungs- und Baufachleuten im Umgang mit Naturgefahren.

![]() Nachhaltige Sensibilisierung und Ausbildung der Bevölkerung zur Förderung des gefahrengerechten und eigenverantwortlichen Handelns

im Ereignisfall.

Nachhaltige Sensibilisierung und Ausbildung der Bevölkerung zur Förderung des gefahrengerechten und eigenverantwortlichen Handelns

im Ereignisfall.

![]() Fördern des Austausches zwischen allen Beteiligten.

Fördern des Austausches zwischen allen Beteiligten.

| Quelle: Text Bundesamt für Umwelt BAFU 2008 |

| Aquaprotect: Schweizweite Übersicht der Überflutungsgefährdung |

Mit

den Resultaten aus dem Projekt Aquaprotect wird erstmals eine schweizweite

Übersicht über die potenzielle Hochwassergefährdung erarbeitet.

Die digitalen Karten (![]() Gefahrenkarten) ermöglichen eine detaillierte Beurteilung der Klumpenrisiken für

die Überflutungsgefährdung.

Gefahrenkarten) ermöglichen eine detaillierte Beurteilung der Klumpenrisiken für

die Überflutungsgefährdung.

Für den Bund sind die Karten von grossem Interesse, weil mit diesen Resultaten zum ersten Mal schweizweit nach einer einheitlichen Methode Informationen über mögliche Überflutungsgefährdung vorliegen. Sie können jedoch die Gefahrenkarten und Gefahrenhinweiskarten nicht ersetzen.

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Fachexperten der Swiss Re und dem BAFU. Die Resultate werden voraussichtlich Ende 2008 zur Verfügung stehen und anschliessend verÖffentlicht.

| Quelle: Text Bundesamt für Umwelt BAFU 2008 |

siehe auch: Rutschungen, Murgänge, Hochwasser, Steinschläge und Felsstürze

| Weitere Informationen |

|

| Links |

| Externe Links |

|

|