|

Erdbeben Schweiz Katastrophenvorsorge |

|

|

Erdbeben Schweiz Katastrophenvorsorge |

|

|

Schweiz:

Erdbebenvorsorge soll intensiviert werden |

Die

Bevölkerung der Schweiz ist vor Erdbeben nicht ausreichend geschützt.

Der Bundesrat hat deshalb beschlossen, das Massnahmenprogramm des Bundes

zur Erdbebenvorsorge zu intensivieren und die Kantone und Gemeinden sowie

Private weiterhin fachlich zu unterstützen.

|

|

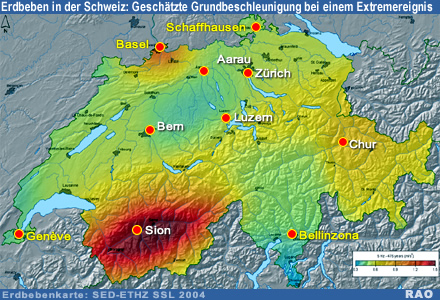

Beschleunigungskarte:

Während

in grossen Teilen des Mittellandes und im Tessin die Farben blaugrün

und dunkelgrün - also Farben für Beben mit geringerem Schadenpotential

- vorherrschen, sind die Regionen Basel und vor allem das Wallis stark

gelb oder gar gelbrot eingefärbt. Letztere Farben stehen für

mögliche stärkere Grundbeschleunigungen und folglich auch einem

möglichen grösseren Schadenspotential.

Gegenüber

der ersten Risiko-Karte von 1978 musste das Gebiet höchster Gefährdung im Wallis ausgedehnt werden. |

|

Die

Gefährdung in Basel erweist sich als etwas höher als früher

angenommen. In einigen Regionen wie Genf und Bodensee wurde die erwartete

Gefährdung reduziert.

|

|

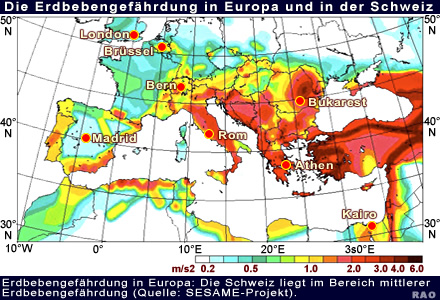

| Die

Erdbebengefährdung in der Schweiz wird als mässig bis mittel

eingestuft. Dies bedeutet, dass in der Schweiz starke Erdbeben auftreten

können, jedoch deutlich seltener als in hoch gefährdeten Gebieten,

wie zum Beispiel in der Türkei. Aufgrund der dichten Besiedlung und

der hohen Sachwerte stellen in der Schweiz Erdbeben das grösste Schadenpotential

unter den Naturgefahren dar. Langfristig gesehen ist das Erdbebenrisiko

vergleichbar mit dem Hochwasserrisiko. |

|

Die

Schweiz ist glücklicherweise seit vielen Jahrzehnten von schweren

Erdbeben verschont geblieben.

Kenntnisse

über historische Erdbeben in der Schweiz und wiederholte Erfahrungen

mit schweren Erdbeben weltweit machen jedoch deutlich, wie wichtig es ist,

die Verletzlichkeit der Bauten und Infrastrukturen zu vermindern.

Seit

Dezember 2000 setzt der Bund ein Massnahmenprogramm zur Erdbebenvorsorge

um. Der Bundesrat hat heute einen Bericht des UVEK über die bisher

getroffenen Massnahmen und die für den Zeitraum 2009-2016 zu realisierenden

Massnahmen verabschiedet.

|

Die

Förderung der Erdbebenvorsorge |

|

Kantone,

Gemeinden und Privaten sollen als Baubehörden und Bauherren ihre Selbstverantwortung

stärker wahrnehmen. Die Erfahrungen zeigen, dass ohne klare gesetzliche

Regelungen, geeignetes Normenwerk und sorgfältige Kontrollen die Erdbebensicherheit

oft vernachlässigt wird. Die Mehrheit der Kantone kontrolliert heute

die Erdbebensicherheit ihrer wichtigsten Gebäude und verlangt, dass

die Vorschriften zur Erdbebenvorsorge bei kantonalen Bauvorhaben angewendet

werden. Bei privaten Bauprojekten hingegen kontrollieren derzeit aber nur

die Kantone Basel-Stadt und Wallis die Anwendung der Normen. Untersuchungen

haben gezeigt, dass bei vielen Bauvorhaben von Privaten und Gemeinden die

Erdbebensicherheit noch viel zu selten berücksichtigt wird.

Vor

diesem Hintergrund muss der Bund seine Rolle als Promotor und Koordinator

der Erdbebenvorsorge weiterführen und intensivieren. Dies bedeutet

vor allem, dass er als Vorbild wirkt sowie kantonale, kommunale und private

Aktivitäten methodisch unterstützt. Mit der Vorbereitung und

Verbreitung von Information, Grundlagen und Instrumenten zielt er darauf

ab, die Betroffenen zu sensibilisieren und dadurch präventive Massnahmen

zu fördern.

|

Schutz

von Infrastrukturen |

|

Besonders

schützenswert sind Infrastrukturbauten, die nach einem Erdbeben in

der Rettungs- und Bewältigungsphase unbedingt erforderlich sind (z.B.

Akutspitäler, essentielle Kommunikationssysteme und Verbindungsstrassen),

sowie jene Infrastrukturen, deren Ausfall besonders grosse Konsequenzen

hat, (z.B. Stromversorgung). Darüber hinaus sollten aber alle Infrastrukturen

einen gewissen Schutz vor Erdbeben aufweisen, um Schäden und Betriebsunterbrüche

zu minimieren. Der Bund trifft Massnahmen, um die Erdbebensicherheit von

Infrastrukturen in seinem Zuständigkeitsbereich zu erfassen und zu

verbessern.

Die

meisten Infrastrukturen (mit Ausnahme der Staudämme und Kernkraftanlagen)

in der Schweiz wurden gänzlich ohne oder nach ungenügenden Anforderungen

bezüglich Erdbeben bemessen und gebaut.

Ihre

Erdbebentauglichkeit muss deshalb generell untersucht werden. Für

den Schutz von Brücken und Gebäuden bestehen Schutzziele

und Vorschriften durch die Normen des Schweizerischen Ingenieur-

und Architektenvereins (sia). Für andere Infrastrukturelemente wie

z.B. Transformatoren, Stehtanks, Leitungen oder Geräte, fehlen jedoch

heute weitgehend praxistaugliche Schutzziele, technische Grundlagen und

bauliche Lösungsansätze. Die Schliessung dieser Lücke wird

ein Schwerpunkt des Massnahmenprogramms des Bundes für den Zeitraum

2009-2016 sein.

nach

oben

|

Das

Massnahmenprogramm des Bundes zur Erdbebenvorsorge |

|

Bisher

fehlt eine rechtliche Grundlage, die es dem Bund erlauben würde, eine

einheitliche Regelung zur Erdbebenvorsorge auf allen Ebenen umzusetzen.

Der Bund kann Vorschriften und Massnahmen zur Erdbebenvorsorge in seinem

Kompetenzbereich erlassen und umsetzen, d.h. für die eigenen Bauten,

sowie für die Bauten und Anlagen, die er beaufsichtigt oder subventioniert.

Im übrigen kommt dem Bund nur eine fördernde Rolle zu.

Das

Massnahmenprogramm des Bundes zur Erdbebenvorsorge lässt sich in sieben

Kernpunkten zusammenfassen:

1. Erdbebensicherung

von Bauwerken im Rahmen von Bauprojekten.

Für

Neubauten verlangt und kontrolliert der Bund die Anwendung der Erdbebenvorschriften

der Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins sia. Bei

bestehenden Bauten beurteilt er die Erdbebensicherheit im Rahmen von Umbau-

und Instandsetzungsprojekten und ordnet die erforderlichen und verhältnismässigen

Ertüchtigungsmassnahmen an. Dies gilt für die Bundesbauten sowie

für vom Bund genehmigte oder finanzierte Bauten.

2. Inventar

der Erdbebensicherheit und Ertüchtigung wichtiger Bundesbauten.

Seit

2001 erstellt der Bund ein Inventar der Erdbebensicherheit aller wichtigen

Bundesbauten. Ziel dieses Inventars ist, Bauwerke mit einem hohen Erdbebenrisiko

zu identifizieren und für eine vertiefte Analyse und allfällige

Ertüchtigung zu priorisieren. Bei priorisierten Bauten findet, falls

verhältnismässig, eine Ertüchtigung innerhalb von 20 Jahren

statt.

3. Erdbebensicherung

von wichtigen Infrastrukturen im Einflussbereich des Bundes.

Der

Bund entwickelt die Grundlagen und Anwendungsinstrumente zur Beurteilung

der Erdbebensicherheit und zur Erdbebensicherung von wichtigen Infrastrukturen

in seinem Einflussbereich und setzt sie um.

4. Erdbebensicherung

von Kulturgütern.

Der

Bund entwickelt methodische Ansätze zur Beurteilung der Erdbebensicherheit

und zur Erdbebensicherung von Kulturgütern und wendet sie auf Kulturgüter

von nationaler Bedeutung an.

5. Einsatzkonzept

des Bundes im Falle eines Erdbebens.

Der

Bund bereitet Einsatzkonzepte in den Bereichen Führung, Warnung und

Alarmierung, Ortung und Rettung, medizinische Versorgung und Betreuung,

Wiederinstandstellung der Infrastruktur, Verkehrsmanagement, Schutz von

Kulturgütern und Koordination von internationaler Hilfe im Inland

vor und setzt sie in seinen Notfall- und Einsatzplanungen um.

6. Erdbebenüberwachung

und Gefährdungsanalyse.

Die

Überwachung von Erdbeben und die seismische Gefährdungsabschätzung

gehören zum Kernauftrag des Schweizerischen Erdbebendienstes (SED)

der ETH Zürich. Dieser betreibt dafür zwei seismische Messnetze

und einen 24-Stunden-Pikettdienst zur Warnung der Behörden.

7. Förderung

der Erdbebenvorsorge.

Durch

Sensibilisierung, Information, die Vorbereitung und Verbreitung von Grundlagen

und Lösungsansätzen fördert der Bund das Bewusstsein und

die Selbstverantwortung der Entscheidungsträger und der Bevölkerung

und unterstützt dadurch die Realisierung von präventiven Massnahmen.

|

| Quelle:

Text Bundesamt für Umwelt BAFU, Schweiz, April 2009 |

nach

oben

|

Publikation

|

|

nach

oben

| Weitere Informationen |

|

| Links |

|

|

|

Externe

Links |

|